每日經濟新聞 2021-03-03 08:45:15

中國經濟發展的新動能在哪里?發展潛力有多大?發展道路上又有哪些關鍵改革需要破題?針對這些問題,《每日經濟新聞》(以下簡稱“NBD”)記者專訪了全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦。

每經記者|李彪 每經編輯|陳星

劉世錦精彩觀點:

● 今年一季度可能出現的超高增速,是2020年一季度疫情沖擊下“挖坑”式基數造成的,不意味著中國經濟重返高速增長軌道。

● 建議以后可以采取就業指標打頭、GDP指標收尾的指標體系。

● 今后要著力發掘與中速增長期相配套的新結構性潛能。

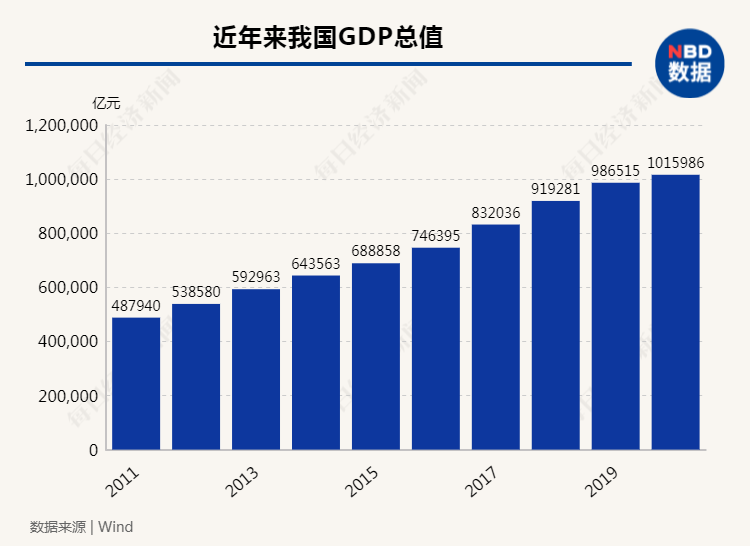

2020年國內生產總值比2019年增長2.3%!

全國兩會召開前夕,《2020年國民經濟和社會發展統計公報》公布,這一驕人成績來之不易,更振奮人心。

2021年是“十四五”開局之年,站在新起點上,中國經濟未來走向備受關注。

在全國兩會即將開幕之際,每經頭條也特別推出“奮斗中國·兩會高見”欄目,邀請經濟學家、政府高層等重要人物進行專訪,圍繞今年中國經濟發展重磅發聲。

中國經濟發展的新動能在哪里,發展潛力有多大,發展道路上又有哪些關鍵改革需要破題?針對這些問題,《每日經濟新聞》(以下簡稱“NBD”)記者專訪了全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦。

劉世錦長期以來致力于經濟理論和政策問題研究,主要涉及宏觀經濟、產業發展、經濟體制改革等,是“十四五”規劃專家委員會委員,曾多次獲得全國性有較大影響力的學術獎勵,包括兩次孫冶方經濟科學獎,中國發展研究特等獎等。

預計2021年中國GDP增長8.7%

NBD:2020年,我國經濟運行逐季改善、逐步恢復常態,在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長,對于今年的經濟運行,您有什么樣的判斷?

劉世錦:2020年疫情蔓延,給全球都帶來了巨大的影響。中國經濟受到疫情的沖擊,但是我們率先恢復。2020年的經濟走勢基本上是符合預期的,正如你所說,中國是全球唯一實現正增長的主要經濟體。

2020年我國經濟總量突破百萬億大關

2021年,中國經濟發展狀況如何?根據我們研究團隊預測的結果,今年我國GDP將爭取8%~9%的增長率。特別是一季度,GDP增速有可能超過15%甚至更高,以后逐季降低。

我們在看2020年和2021年經濟增長速度的時候,需要知道一個背景,就是疫情的沖擊。疫情對整個經濟增速帶來了一些特殊影響,所以我們觀察這兩年的經濟增長可以有這么一個概念,就是兩年加起來平均增速能達到5%左右就應該是一個很不錯的增長狀態。

總的來說,我們預測2021年中國GDP增長8.7%,增長速度呈現前高后低的態勢。

NBD:2021年固定資產投資、消費、出口等一些主要經濟指標會呈現哪些特點?

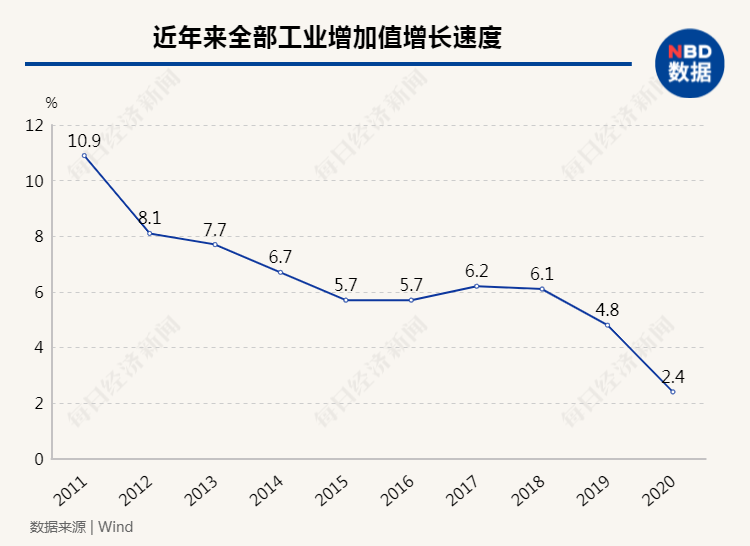

劉世錦:根據我們的預測,2021年,在生產側,工業增加值增長9.0%,服務業增加值增長9.5%,農業增加值增長3.2%,建筑業增加值增長7.7%。當然增長速度是逐季降低的。比如:第一季度工業增加值、建筑業增加值等增長幅度都超過20%,到第四季度就降到5%左右。

2020年全部工業增加值313071億元,比上年增長2.4%

在需求側,固定資產投資增速會達到7.8%,最終消費增長達到13.8%,進出口增幅大概是5%~6%。出口方面,我們預測今年一至四季度的增長分別為:16.1%、5.2%、3.0%和-0.6%,全年增長將達到5.4%。

體現新發展理念的全局性指標更重要

NBD:今年的經濟增長速度可能會出現前后波動比較大的情況,我們需要注意哪些問題?

劉世錦:2020年一季度我國GDP同比下降6.8%,由于2020年一季度經濟增速是負增長,它會帶來一些特殊的統計現象。比如:今年一季度經濟增速可能會很高,這個時候大家不要誤判,以為中國經濟又會進入高速增長期。對于2021年經濟走勢,要防止出現“數字幻覺”。

我們要知道,今年一季度可能出現的超高增速,是2020年一季度疫情沖擊下“挖坑”式基數造成的,是統計現象,不應誤判,更不意味著中國經濟重返高速增長軌道。

要特別注意2021年的經濟增長應剔除統計因素,全年的實際增長很可能是前高后低,所以下半年我們要防止經濟過快回落帶來的負面沖擊。

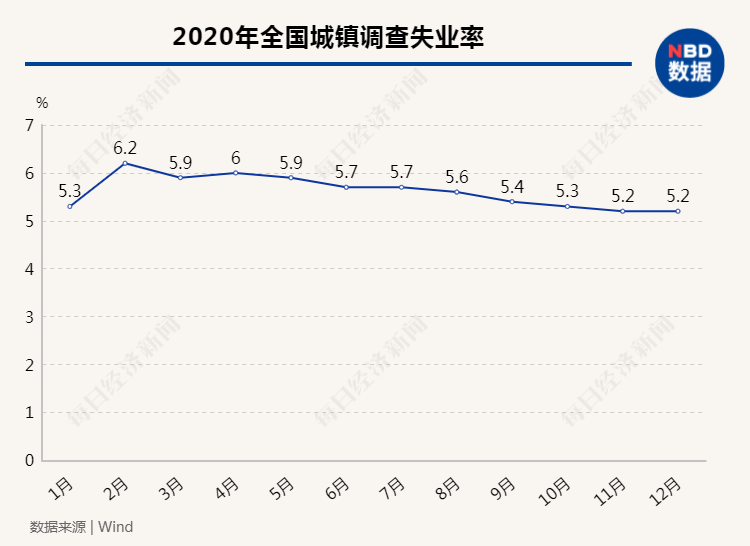

從研究角度來講,我們建議以后可以采取就業指標打頭、GDP指標收尾的指標體系。GDP指標很重要,但到底是不是以它為主,或者唯GDP論,這在中國一直有很大爭議。

所以我們建議可以建立一套新的指標體系,把就業指標擺在第一位。因為穩增長是為了穩就業,就業指標也能有效衡量全社會資源利用狀態,這應是一個力爭完成的指標。目前采用的是城鎮調查失業率和新增就業人數指標,還沒有形成城鄉統一的就業狀況指標。原因是過去受制于城鄉二元結構,農村隱蔽失業難以計算,統計能力不足等。

年末全國城鎮調查失業率為5.2%,城鎮登記失業率為4.2%,均低于預期目標

這種情況現在已經有了實質性改變,我國城鎮化率已經達到60%,數字技術在某些方面已處于全球前列。只要高度重視,我們完全可能形成全面、客觀、及時反映城鄉就業真正狀態的指標,為判斷經濟和就業形勢提供可靠依據。

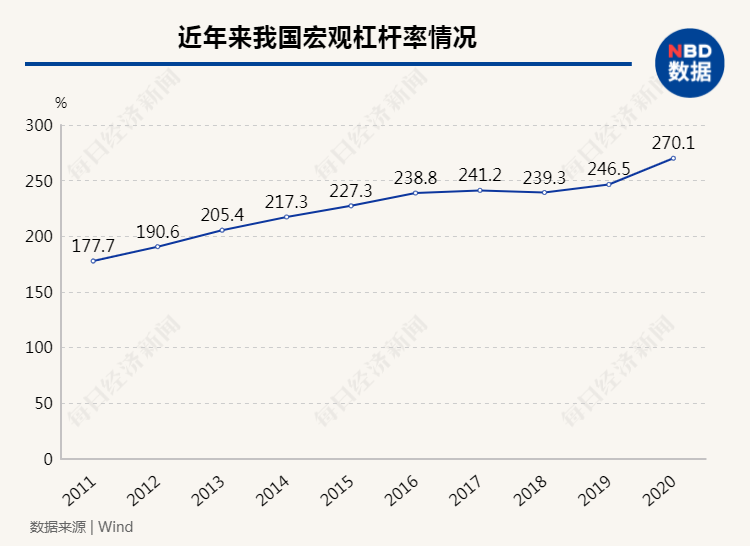

同時,還可以采取若干體現新發展理念的全局性指標,包括居民人均收入、物價水平、宏觀杠桿率、全要素生產率、單位GDP碳排放強度等。

當然,GDP指標還是要有的,但應該是預期性、結果性、后置性的,不再作為掛帥指標。事實上,如果前述指標處在正常或好的區間,GDP增速就是適當的。

財政和貨幣政策不急轉彎但要轉好彎

NBD:2020年在應對疫情沖擊的情況下,國家采取了較為寬松的貨幣政策和財政政策,今年的宏觀政策會不會有變化?

劉世錦:大家現在都很關注宏觀政策問題,2020年由于特殊情況,我們和其他國家一樣,也實行了比平時更為寬松的貨幣政策和財政政策。但是,現在經濟逐步回到常規增長軌道,比如2020年四季度已經接近正常增長水平,或者說已經接近潛在增長率的水平。今年一季度從目前的情況來看,前一段時間有一些疫情擾動,但是我們認為總體上經濟應該還是在接近潛在增長水平軌道上。隨著這種變化,宏觀政策也應該相應回歸正常狀態。所以,決策層有一個基本的政策導向,就是不急轉彎但還是要轉彎,而且要轉好這個彎。

“不急轉彎”有兩條:第一,我們的經濟,特別是消費還沒有完全恢復。2020年居民消費仍然是負增長,今年還是有一個逐步恢復的過程。第二,全球經濟也有較大的不確定性,所以疫情期間部分特殊政策還會有所延續,會平緩地退出。

但是,彎還是要轉,而且要平穩轉好。這里面有一個很重要的指標,就是宏觀杠桿率。前兩年宏觀杠桿率是偏高的,我們防控金融風險也下了很大功夫,做了很多事情,降低或者穩定宏觀杠桿率。但是,2020年我們的宏觀杠桿率由于特殊背景又提高了20多個百分點,這是偏高的,以后還要逐步降低。

2020年我國宏觀杠桿率提高20多個百分點

另外,我們最近也注意到一些信貸、債權和地方債違約的風險在增加,已經出現了爆雷。股市和有些地方樓市有開始偏熱甚至過熱的跡象。這些現象都需要關注,所以這個彎還是要轉,而且要轉好。

在這個基礎之上,我特別想提醒要注意一種傾向,就是把中國經濟增長主要寄托于寬松的貨幣和財政政策。認為中國經濟好不好,關鍵看宏觀政策寬松不寬松。這是一種不正確的看法,其實中國現在和發達經濟體一個很重要的區別是我們還有結構性潛能,我們以前能夠保持高速增長,當前和今后相當一段時間,我們能保持中速增長,與發達經濟體的低速增長相比,中速增長也至少相當于它的2倍~3倍。

要補齊新的三大短板

NBD:您所說的中國經濟發展的結構性潛能有哪些?

劉世錦:所謂的結構性潛能,是中國作為一個后發經濟體,在技術進步、消費結構、產業結構升級、城鎮化推動等方面所具有的增長潛能。我們的經濟能保持一個更高的增長速度主要靠的是結構性潛能。如果一定要排一個順序的話,結構性潛能是第一位的,宏觀政策是第二位甚至第三位的。

如果沒有結構性潛能,宏觀政策再高明,經濟增長速度也高不到哪去。我們過去結構性潛能支撐經濟的高速增長,主要是房地產、基建和出口等。但這些潛能現在正在逐步減弱或者消退。“十四五”期間甚至更長一個時期,我們要著力發掘與中速增長期相配套的新結構性潛能。

針對新的結構性潛能,我們提了一個觀點,就是“1+3+2”的結構性潛能框架。所謂“1”就是指都市圈和城市群發展為龍頭。都市圈和城市群發展是最近幾年城鎮化進程中一個最突出的特點。從經濟學的角度來講,它有更高的要素集聚效力,今后5~10年,我們認為中國經濟增長70%~80%的增長動能都在這個范圍之內。

所謂“3”,我們認為在實體經濟方面要補上我國經濟循環過程中三大新的短板。前幾年我們在補三個短板,成績很好,現在有些方面還要繼續補。但是今后相當長一段時間,還要補齊新的三大短板。

第一就是基礎產業效率不高的短板,即在能源、物流、通信、交通、金融、土地等這些提供基本生產要素的基礎產業領域,仍然不同程度存在著行政性壟斷,競爭不足,效率不高。這些行業本身成本高,它們帶來的一個結果就是全社會成本偏高或者過高,所以這些領域推動改革,把這個短板補上將有利于全社會降成本。

第二是中等收入群體規模不大的短板。中國目前中等收入群體大概有4億人,我們提出一個目標,今后10~15年,中等收入群體應該力爭實現倍增,也就是增加到8億~9億人。實現這個目標,我們才能把中國下一步最大的消費潛能發掘出來。同時,中國下一步最重要的人力資本潛能也才能發掘出來。

第三就是基礎研發能力不強的短板。在中國經濟內循環的過程中,有沒有薄弱環節,有沒有自己卡脖子的情況?確實有,一個重要的環節就是基礎研發源頭創新方面,中國總體上來講比較落后。現在要加快補上這個短板,才能有效應對來自外部卡脖子的挑戰,才能真正成為一個創新型國家。

全年研究與試驗發展經費支出比上年增長10.3%,與國內生產總值之比為2.40%

“2”就是數字經濟和綠色發展。這是全球性增長潛能,但同時也是中國具有一定優勢的新增長潛能。

所以,中國下一步結構性潛能的“1+3+2”,概括地說就是一個龍頭引領,補足三大短板,兩個翅膀賦能。

NBD:“1+3+2”結構性潛能如何才能得到最大釋放,還需要哪些改革?

劉世錦:這些結構性潛能是存在的,潛能也很大,但能不能真正發揮出來,是一個很大的挑戰。因為很多潛能看得見,但是抓不住,它還受到不合理的體制機制政策的束縛。所以下一步我們應該通過更大力度、更有實效的改革開放,使這些結構性潛能變現。

其一是加快農村土地制度改革。推進農村集體經營性建設用地入市。創造條件允許宅基地使用權向集體組織外部流轉。集體土地入市、宅基地流轉有利于通過交易發現、提升土地價值,增加農民財產性收入,真正保護農民利益。土地交易收益優先用于農民社保,以現代化社保體系取代土地的保障功能,把稀缺的土地資源配置到更有效的用途中。

其二是推動空間規劃和公共資源配置改革。規劃要有權威性和強制力,同時要尊重來自市場、社會和實踐的信息,調整和糾錯機制不可缺少。尊重人口流動的市場信號,按人口流向分配用地指標、財政補貼資金等,并依照人口布局變化定期調整城市規劃。

其三是石油天然氣、電力、鐵路、通信、金融等基礎產業領域,在放寬準入、促進競爭上,要有一些標志性的大動作。比如,石油天然氣行業,上中下游全鏈條放寬準入,放開進口;通信行業允許設立一兩家由民營資本或包括國有資本在內的行業外資本投資的基礎電信運營商。

政府傳統產業政策要轉向營商環境政策和要素質量提升政策。不再將生產什么、如何生產、投資和設備規模等作為準入條件,大幅度減少或取消產業補貼,必要的補貼要提高透明度,符合公平競爭原則。

其四是加快基本公共服務均等化。健全財政轉移支付同農業轉移人口市民化掛鉤機制,繼續推進并擴展義務教育等基本公共服務隨人員流動可攜帶的政策。逐步打通農村社保和城鎮居民社保的銜接,分期建設主要面向外來人口特別是農村進城人口的安居房工程等。

其五是深化高水平大學教育和基礎研究領域的改革。在創新居于前列、科教資源豐富的城市,如杭州、深圳等,像當年辦經濟特區一樣,創辦高水平大學教育和研發特區,突破現有體制機制政策的不合理約束。西湖大學開了頭,應該支持鼓勵更多的類似大學和研究機構脫穎而出。

記者手記 |“十四五”經濟發展關鍵在于激活新潛能

“十三五”規劃主要目標任務全面完成,尤為難得的是,2020年中國率先控制住疫情,快速恢復生產,成為全球唯一經濟正增長的主要經濟體。

但從近些年經濟發展特點來看,傳統拉動經濟增長手段所發揮的作用逐步減弱,在此背景下,如何尋找新發展潛能成為社會關注焦點。

我們展望“十四五”甚至更長一段時期,中國經濟發展供給側的潛能在于創新,包括體制機制創新、核心技術研發創新等;而從需求側來看,最大的潛能在于居民收入增加后,中等收入群體規模的壯大,這部分人群的增加,必將激活巨大的消費市場。

與此同時,在低碳環保的發展要求下,綠色發展能夠帶來產業結構、能源結構調整,實現經濟轉型升級,激發出巨大發展潛能。

記者:李彪

編輯:陳星

視覺:帥靈茜

排版:陳星 牟璇

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP