每日經濟新聞 2022-06-09 19:28:44

◎丁香人才發布的《縣域醫療人才發展報告》顯示,縣域醫療機構平均單個職位招聘人數從1.5人上升到2.5人,但需求火熱的同時,縣域醫療人才供給端卻遇冷。3年來,縣域醫療人才簡歷投遞增幅達114.9%,但向縣域醫院投遞的比例不到一成。

◎整體來說,愿意繼續留在縣域醫院的人才數量也不到一成。在縣域醫療人次的求職方向中,廣東省成為相對的“香餑餑”。

每經記者|陳星 每經編輯|文多

縣域醫院作為中國廣大縣域百姓看病就診的主要場所,承擔著我國近三分之二人口的疾病診療與健康管理重擔。

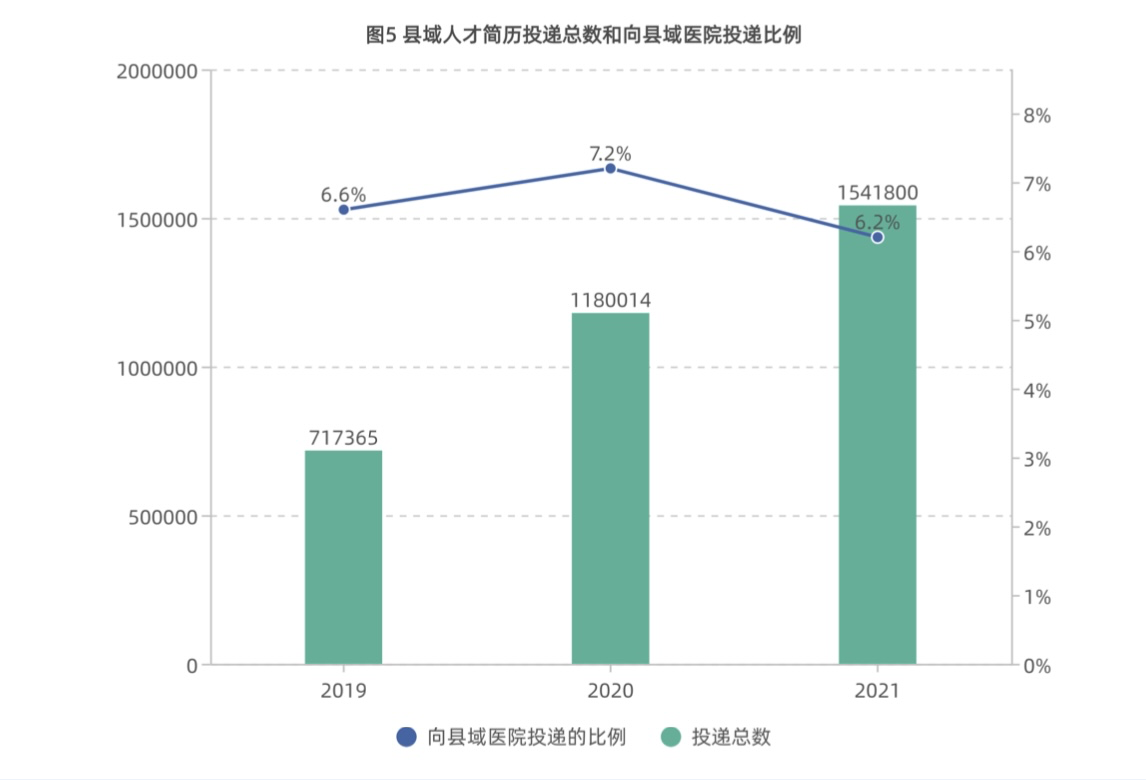

6月8日,丁香園旗下醫療行業人力資源平臺丁香人才發布《縣域醫療人才發展報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》顯示,近3年來,縣域醫院招聘規模顯著提升,漲幅高達113.8%,但縣域醫療人才供給端卻遇冷,3年來縣域醫療人才簡歷投遞增幅達114.9%,但向縣域醫院投遞的比例不到一成。

中國醫院協會副會長、中國醫院協會縣級醫院分會主任委員、浙江省醫院協會會長馬偉杭認為,醫療高層次帶頭人不足,或成為阻礙縣級醫院高質量發展、更好地留住病人的關鍵。

6月8日,由丁香園和中國縣域衛生聯合主辦的“縣域醫療高質量發展論壇”召開,會上丁香園旗下醫療行業人力資源平臺丁香人才發布了業內首份《縣域醫療人才發展報告》(以下簡稱《報告》)。

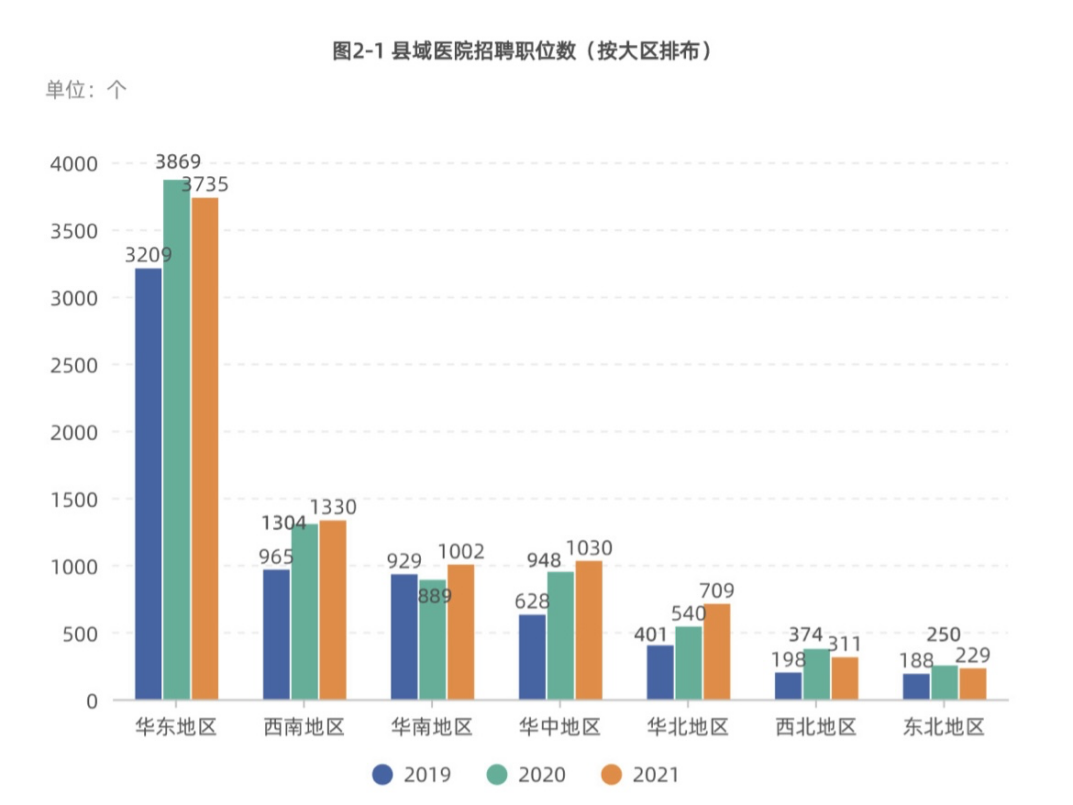

近3年來,縣域醫院招聘規模顯著提升,《報告》數據顯示,三年間漲幅高達113.8%,尤其華東區域招聘規模領跑,區域差異明顯。其中,全科醫生需求旺盛,內、外、婦產科、兒科等科室的人才尤為短缺。

《報告》還統計發現,縣域平均單個職位招聘人數從1.5人上升到2.5人,單個職位招聘人數的上升說明對應的工作量增多。

但需求火熱的同時,縣域醫療人才供給端卻遇冷。3年來,縣域醫療人才簡歷投遞增幅達114.9%,但向縣域醫院投遞的比例不到一成,一定程度上反映了縣域醫療人才流失形勢嚴峻,縣域醫院對人才的吸引力仍處于較弱水平。

圖片來源:《報告》截圖

數據顯示,三年中縣域醫療人才向縣域醫院投遞占比在2020年上升至7.2%,隨后的2021年又下降至6.2%,但整體來說,愿意繼續留在縣域醫院的人才數量不到一成,也折射出縣域醫療人才的短缺。

圖片來源:《報告》截圖

哪些地方的縣域醫療機構最吸引人才?

《報告》顯示,廣東、湖南、河南位列前三。尤其廣東省成為縣域醫療人才就業“香餑餑”,三年合計收到50萬次投遞,成為縣域人才投遞次數最多的省份。強大的人才吸引力背后,是廣東眾多的人口與發達的經濟。此外,華南地區以廣深為代表,頗重視縣域醫院建設,大力發展“組團式”緊密型醫療衛生共同體,并涌現了高州市等典范。

丁香園副總裁、醫院事業部負責人帥玉環表示,近三年來,縣域醫院招聘規模持續提升,但簡歷投遞數總體仍偏低,各區域間的招聘規模差異巨大,華東與華南的縣域醫院數量全國最多,縣域醫院更偏愛初級醫生,招聘重點方向多為內科、外科、婦科、兒科及護理。從簡歷投遞數量中看,廣東最多,四川、河南、安徽與湖北增長幅度較大,護理和醫技科室的投遞量相較偏多,藥劑科增長勢頭迅猛,人才供需失調。

人才缺口如何填?馬偉杭就縣域醫療人才隊伍建設呼吁:營造有“銜頭、行頭、盼頭、甜頭”的就業環境,尤其對最基層的醫療人才,需要落實編制,讓醫生有培訓提高的機會和有上升的通道,更需要有關愛的溫暖和薪資的保障。

在論壇上,國家衛健委體改司副司長薛海寧表示,注重人才隊伍和重點專科建設,把人才培養和臨床重點專科建設作為重要的內容,以滿足重大疾病的臨床診療需求為導向,以專科發展帶動診療能力和水平的提升,是發展縣域醫療的重中之重。

國家衛健委衛生發展研究中心研究員、衛生服務體系研究部與衛生人力研究部負責人黃二丹則認為,縣醫院必須強專科、做體系、轉管理,通過吸引患者回流,實現高質量發展。國家正大力推動“千縣工程”,該工程的工作目標就是推動省市優勢資源向縣域下沉,補齊縣醫院醫療服務和管理能力的短板,逐步實現縣域內醫療資源的整合共享,加快完善分級診療體系。

丁香園創始人、董事長李天天也提到了人才的缺失。他認為,隨著醫改政策不斷深入,我國縣域地區三級衛生服務網絡建設雖已初見成效,但比起高端設備方面,核心難點還在于缺少高技術水平的人才。

在縣域醫療水平與質量亟需提振的背景下,縣域醫療衛生共同體建設成為破題之道。2019年,國家衛健委在全國啟動緊密型縣域醫療衛生共同體建設試點,截至2022年1月已有535個縣建成緊密型醫療衛生共同體,涌現出了如福建三明市、廣東高州市、湖北天門市等典范。

封面圖片來源:攝圖網-400063092

封面圖片來源:非每經原創

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP