每日經濟新聞 2023-11-16 20:52:23

每經記者|李娜 每經編輯|肖芮冬

知名百億私募被騙事件仍在持續發酵,信托、券商、私募等越來越多機構被卷入到旋渦之中。

經過多方聯系,《每日經濟新聞》記者找到了華軟新動力穩進對沖FOF 1號的持有人,并且獲得了產品合同。據該持有人介紹,華軟新動力投資深圳匯盛旗下產品總共10億元,其中規模1.1億元的華軟新動力穩進對沖FOF 1號投資匯盛產品占比高達39%。

華軟新動力穩進對沖FOF 1號的持有人向記者還原了其了解到的產品“爆雷”的全過程。

據該持有人介紹,11月3日,有客戶選擇贖回產品時,華軟新動力發現匯盛無法已無法兌付,便于緊跟著報警。經偵介入后發現,匯盛下投了杭州瑜瑤;而杭州瑜瑤又進一步下投了4家管理人,其中1家正是問題私募磐京,其他3家是沒有問題的。

目前關于產品賠付的進展,該持有人向記者表示:“不知道實際虧了多少錢,不知道誰來負責賠錢,不知道能要回多少錢以及多久能到。”

值得注意的是,華軟新動力穩進對沖FOF 1號并不在此前公司公布的6只更換投資經理名單的產品系列。根據華軟新動力一共投資深圳匯盛旗下產品共10億元的數據來看,尚不清楚華軟新動力旗下有多少只基金有投資過匯盛產品。截至發稿時,華軟新動力也并沒有給予相關的回復。

作為一家私募FOF公司,在萬億規模的量化私募中,華軟新動力為何挑中了不知名的深圳匯盛?

中基協備案信息顯示,深圳匯盛成立于2016年1月,注冊資本1000萬元,實繳資本1000萬元。深圳匯盛實際控制人為張萍,出資900萬元。2002年9月至2006年10月,張萍曾在天地人策劃(香港)有限公司任廣告文案,2007年4月至2015年12月任職于國內某大型券商,在投資部擔任投資顧問職務。2016年1月,深圳匯盛成立后,張萍一直擔任該公司法定代表人、總經理、執行董事、信息填報負責人。除張萍之外,另一位出資100萬元的人士已由鐘永德變更為李明睿,同時公司監事由鐘永德變更為李明睿。

深圳匯盛現任風控負責人魯彥,早年在貴州一家鋼鐵公司擔任工程師、會計,2001年10月至今在上海、江西、北京、珠海的多家公司,從事財務、風控等工作,擔任財務總監、風控總監等工作。從2022年9月開始擔任深圳匯盛、匯盛資產管理有限公司合規風控負責人、風控總監。

數據顯示,備案信息顯示,深圳匯盛管理規模為10億元至20億元,截至目前共成立了9只私募基金,其中3只已經清算,尚在運作的產品有6只,但只有匯盛1號私募證券投資基金成立于2017年6月。根據最新報送信息,該基金存續規模低于500萬元。剩余的五只尚在運作的基金,全部為量化對沖產品,且全部在今年2月9日到4月14日之間成立。今年4月中旬以來,該公司未再報送最新的產品。最近一次信息產品報送,還是在4月19日,對應的產品是匯盛資產量化對沖6號。

記者也就華軟新動力選擇匯盛私募的原因,以及相關風控制度問題時,均未得到答復。

“華軟這幾年規模上得挺快,主要還是投資量化私募,偏好一些新銳的私募。從投后來看,也可以視為孵化了一批量化私募。”滬上某券商人士指出。

同時,有券商FOF人士也指出,華軟新動力的經營風格就是喜歡尋找新銳量化私募,這樣公司在談判時擁有更強的議價能力。當然小規模的量化私募往往超額收益也比較高,但是小的風險也高,事情也比較多。而且華軟也比較擅長渠道之間的資源整合。

根據華軟新動力穩進對沖FOF 1號的基金合同顯示,該私募基金成立于2019年,存續期為10年。

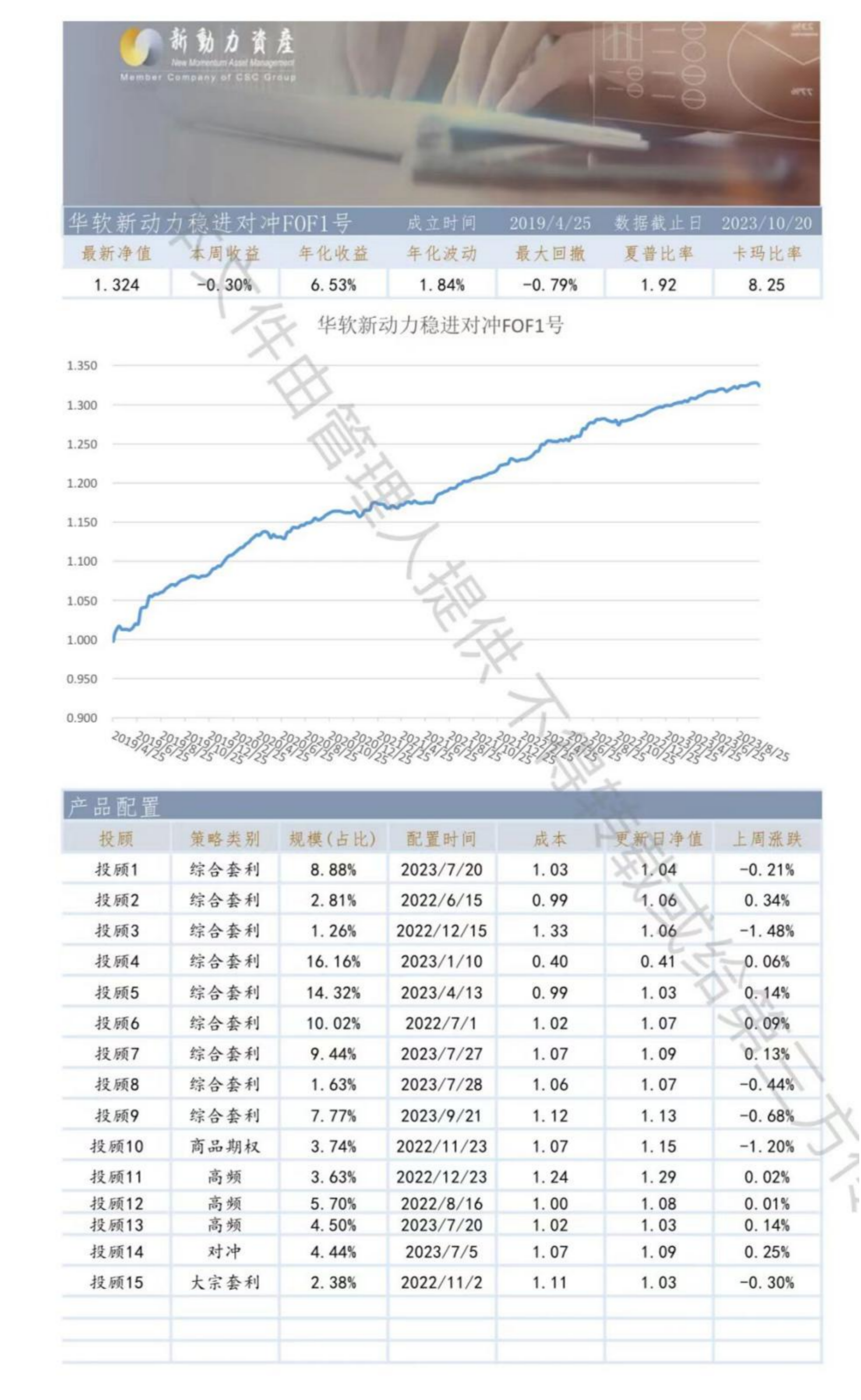

上圖為華軟新動力穩進對沖FOF 1號向投資者公布的最新月報。該月報顯示,截至2023年10月20日,華軟新動力穩進對沖FOF 1號擁有15個投顧,也是產品下投了15個項目。其中投顧1到投顧9均為綜合套利策略,而投顧11到投顧13均為高頻策略,商品期權、對沖、大宗套利策略各有一個項目。從占比來看,投顧4、投顧5、投顧6和投顧7占規模占比最高分別為16.16%、14.32%、10.02%,9.94%,合計占比為49.94%,接近一半。

那么,從單一項目所占的比重來看,最高的單一投顧策略規模占比只有16%左右,為何最終能實現持倉比例達到39%?

有深圳私募FOF相關人士向記者表示:“這是一個多層嵌套產品,如果FOF的多只子基金再下一層投了同樣的產品,對外宣傳單只基金不超過16%,但穿透后加在一起有近40%。這種可能性是存在的。多層嵌套的產品就有可能出現這種問題。”

“如果對于匯盛的投資占比能夠接近40%,那么FOF分散投資的意義又在哪里呢?”在與持有人交談中,他反復向記者提到這個問題。

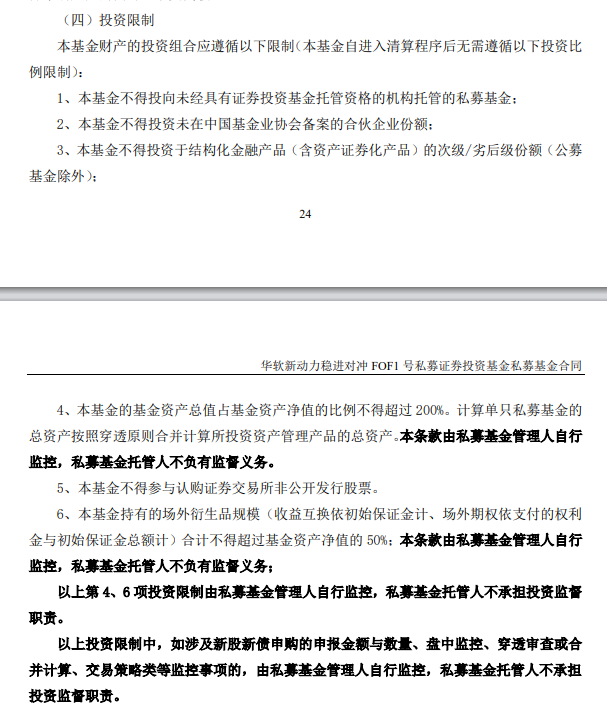

與此同時,記者在華軟新動力穩進對沖FOF 1號私募基金合同中看到,在投資中,該產品的托管人竟然有多項針對基金資產投資比例監控的免責條款。

“上述條款顯示,華軟新動力在外投項目的具體比例是不受約束的,按道理說應該托管人去約束它的事,但是這個免責條款就意味著,托管人不具備監管這個責任。不管出于技術方面還是其它方面的原因,有了托管人的這個免責條款,也意味著合同本身對持有人的保護程度是不夠的。”滬上某私募FOF人士向記者表示。

同時,該滬上私募人士進一步指出:“產品在引入代銷機構時,代銷機構的專業團隊有沒有分析合同的相關條款?有沒有發現合同對投資人的保護不夠呢?”

值得注意的是,在投資限制中,該基金第一條規定:“本基金不得投向未經未經具有證券投資基金托管資格的機構托管的私募基金。”而本次資產該事件中涉及的底層資產磐京投資的無托管產品,顯然和母基金中的規定相違背。

“從投資上來講,產品下投后,子基金的投資范圍應該比母基金的投資范圍小,基金合同中也明確約定不能投無托管的私募基金產品。多層嵌套后,投資磐京無托管的產品,就是變相通過一層擴大了投資范圍的。”前述滬上私募人士指出。

某資深量化私募人士認為,本次華軟新動力事件,至少暴露出三方面的問題:底層沒底線,托管不盡責,華軟盡調肯定也有問題。

此前,曾有傳言指出,華軟新動力投資匯盛并沒有走內部投研制度,依據的僅僅只是一張估值表。對此,記者聯系華軟新動力公司,并未得到對方答復。

前述券商FOF人士指出,華軟應該看看他投的子基金的合同符不符合規定,這是一個盡調的問題。而且這么長時間都沒有發現其中的問題,那么對相應的投資有沒有做過持續的跟蹤和詳細的盡調也同樣值得思考。

對于持有人而言,如此單一公司如此高的比重,華軟新動力有沒有做好投資比例控制管理和風險預算管理,也同樣值得深思。

前述華軟產品的持有人則向每經記者表示,投顧人士也認為華軟承認披露具有誤導性。

新動力資產(北京華軟新動力私募基金管理有限公司)實繳資本6310萬元,總部位于北京。2014年,公司登記為私募投資基金管理人;2015年,公司核心團隊組建完成,第一只私募基金產品發行。2023年1月,公司規模達到160億元。而坊間表示,公司管理規模已超過200億元。下圖為公司的核心高管。

華軟新動力也在官網上表示,經過八年的發展沉淀,新動力資產已經成長為市場上管理規模最大的證券私募FOF基金之一。

中國基金業協會的備案數據顯示,公司全職員工人數為66人,取得基金從業人數為62人。

曾在公開場合表示公司團隊堅持做盡調的華軟新動力,這次真的僅僅只是栽在了盡調上嗎?

封面圖片來源:視覺中國-VCG41200433921-001

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP